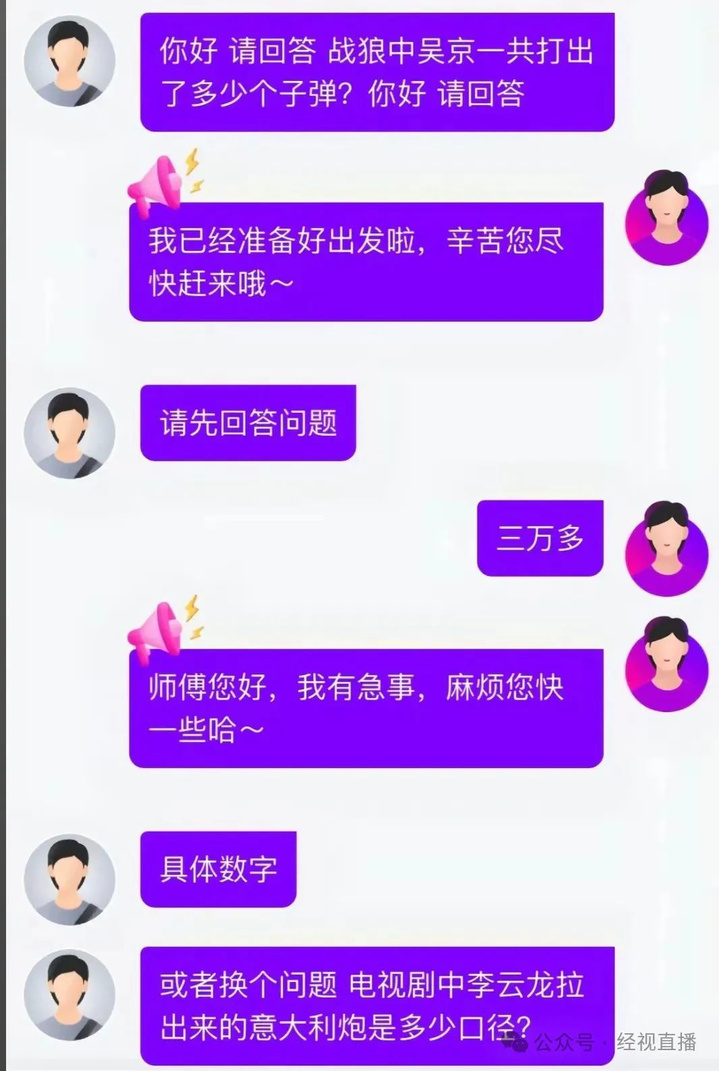

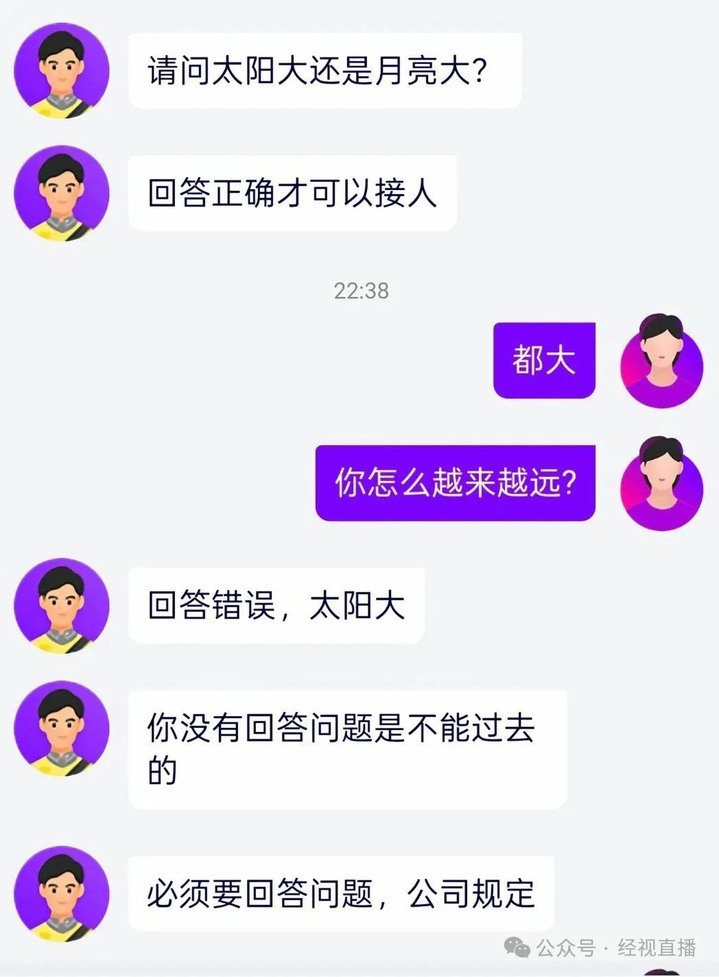

近期,不少乘客反映遭遇离谱打车经历:司机以“公司规定”为由,要求乘客回答无厘头问题,且无论答案是什么,最终都以“匹配失败,订单取消”收场,随后还会以双方协商不一致向平台申诉,借此摆脱拒载的“罪名”。

经观察,这类奇葩拒载情况多集中在一口价、特惠车等超低价订单中。

这看似是司机在“任性”拒载,背后却藏着网约车行业的“难言之隐”。据媒体分析,司机出此“奇招”,根源在于部分网约车平台“一口价”定价过低。有数据显示,部分近2公里的订单,司机到手仅有2.6元,如此微薄的收入,让司机们直呼“无利可图”,甚至可能倒贴油费。而平台对无故拒单又设有严厉的惩罚机制,下调评分、不派优质订单、直接扣钱等处罚措施,让司机们在面对低价订单时陷入两难,只能绞尽脑汁想出这些“奇葩”取消订单的方法。

律师说法:

变相拒载已构成违约

自乘客打车匹配成功开始,乘客、平台、司机之间的运输合同关系已经成立。无论司机或者平台采用什么方式或者以什么理由拒载,均因未履行运输合同义务构成违约。

乘客可以主张平台承担继续履行合同、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,赔偿的损失范围包括乘客重新打车造成的价差和时间损失等。

同时,司机也需承担相应的违约责任,包括因违反平台规则被判定有责扣分,从而影响后续接单等。

拒载或可受到行业处罚或行政处罚

变相拒载的行为,不仅会受到行业内的监管处罚,还会受到行政处罚。

依据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条,由县级以上出租汽车行政主管部门对司机的拒载行为责令改正,并处200元以上500元以下罚款;根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的规定,可以由县级以上出租汽车行政主管部门和价格主管部门对网约车平台及司机处以罚款。

律师建议

要想构建公平合理的乘车环境,还需平台、司机、监管部门及乘客多方协同。希望监管部门适当介入,推动制定网约车行业价格指导标准,防止恶性低价竞争;平台应对频繁以“暗号”拒载的司机加强管控,同时畅通乘客反馈渠道;乘客也应积极维权,推动行业向更透明、更健康的方向发展。

江苏新闻广播《高爽说法》节目特邀嘉宾:上海博和汉商(常州)律师事务所 陈帅律师

来源:荔枝新闻